Publié le 04 mai 2020

Les arbres remarquables de la ville d'Andrésy

Entre Seine et Hautil, la ville d’Andrésy regorge d’attraits incontournables qui constituent le patrimoine naturel, architectural et historique de la commune. Parmi ces attraits incontournables, partez à la découverte des arbres remarquables situés principalement sur l'île Nancy et découvrez leur histoire au travers des textes écrits par Rémy Caritey, grimpeur-cueilleur...

Partez à la découverte des arbres remarquables...

Ce ne sont pas moins de douze arbres que vous trouverez sur l'île Nancy et un treizième plus connu, situé dans le parc de la Maison du Moussel, le célèbre Sophora...

Le lierre

Sur l’île Nancy le frêne et le lierre tissent des liens étroits, la liane ne pouvant, pour s’élever, rêver meilleur partenaire que cet arbre de haute stature. Et de fait, plus spectaculaire est le lierre, plus remarquable est l’arbre. Signe d’une relation peut-être mieux équilibrée qu’il n’y paraissait d’abord. Insistant, le lierre revêt la forêt d’une cotte tissée d’ambivalence et de fausse modestie. Il sait se faire rampant. Il couvre alors le sol d’un feuillage sombre et zélé qui retient les mauvaises herbes et favorise le déploiement des futurs arbres, ces plantules de deux feuilles tout juste issues d’une graine.

Coriaces, veinées d’un motif net, répétitif et lassant, ses feuilles vernissées donnent un éclat froid au sous-bois. En hauteur elles sont une masse obscure, indistincte, dénuée de cette transparence qui anime les cimes et précise par des jeux de lumière l’architecture des arbres. Atténuant les perspectives, effaçant les troncs, dissimulant été comme hiver l’articulation des branches charpentières en ne leur substituant qu’un aplat monotone, le lierre contrarie les plaisirs de l’oeil en forêt.

Fleurissant en octobre, donnant ses fruits en fin de saison froide, le lierre est en tel décalage avec le rythme de nos forêts tempérées qu’il semble se croire encore sous les tropiques, seul qu’il est de sa famille de lianes à supporter les rigueurs de nos hivers. Rescapé des glaciations, il maintient depuis des millions d’années ce cycle de végétation atypique et aujourd’hui, lorsqu’au printemps le tronc qui le supporte est en pleine croissance, il se met en sommeil et perd des feuilles qui enrichissent le sol d’éléments minéraux, rapidement assimilés par l’arbre. En automne, les cimes se dénudant, ses rameaux les plus haut perchés bénéficient d’un surcroît d’ensoleillement qui réveille les bourgeons floraux. Le lierre est alors la providence des abeilles, auxquelles il offre le nectar de ses fleurs pour un dernier festin. Mûrs à la fin de l’hiver ses fruits sont une aubaine pour les oiseaux, les migrateurs de passage y puisant l’énergie qui favorise la poursuite de leur voyage. La protection qu’offrent ses feuilles persistantes et les recoins de ses tiges entrelacées en font un habitat accueillant pour toute une petite faune, hibernante ou pas, d’insectes, d’oiseaux, de chauves-souris, d’araignées, de papillons.

Les peupliers

Ils sont deux. On devine leur présence avant même la traversée, lorsque des rives d’Andrésy on découvre cette longue lisière qu’est l’île Nancy - une forêt juste à flot, un mince fil de symétrie. Plusieurs arbres se signalent ainsi dès les premiers regards sur l’île. Tous ou presque sont de la famille des peupliers, une essence qui aime à plonger ses racines dans un sol humide. Parmi eux, face à l’embarcadère, un peuplier d’Italie, seul du genre ici, et vers l’amont un peuplier noir, arbre incliné dont la plus haute branche déborde largement l’horizon des cimes égales. En aval, du côté de la passe à poissons, d’autres peupliers noirs, qui se revêtent de boules de gui ou s’effondrent dans la Seine, arbres noyés aux abords du barrage.

Ces deux ci, qui sont encore des peupliers, ne se distinguent ni par l’âge ni par la taille. C’est leur tonalité qui diffère. Laiteuse, elle évoque l’oubli, l’effacement. Elle leur donne une dimension picturale, théâtrale, comme s’ils apparaissaient sous un ciel drapé dans l’étroit faisceau d’un projecteur, qui les révèle alors tout autant qu’il les soustrait du décor chlorophyllien ; ou mis en exergue par un trait de soleil qui leur serait attaché, un rayon perpétuel, indéfectible, le caprice d’un peintre d’exodes ou de transfigurations oublieux des émeraudes et des jades de sa palette.

On aborde l’île à leur côté. Ils sont un halo, un commencement, une aube factice. Une aube à demeure. Étrangers cependant, car implantés loin de leur terre d’origine : il faut les voir dans la vallée du Rhône, brillant de toute leur ramure contre un ciel d’orage, pavanés de sursauts argentés, la frénésie de leur feuillage dans le mistral dévoilant par éclairs leur pouvoir, résumé ainsi : la décision. Car c’est à un absolu que convie l’envers de leur feuille, qui découvre un velours d’une teinte sans nom, un pur éblouissement, l’éclat d’une neige formée dans le songe d’un dieu, et pas le moindre des dieux, mais leur souverain, que les anciens nommaient Zeus ou Jupiter, et pour lequel les feux sacrificiels ne devaient être alimentés que du bois de cet arbre, le peuplier blanc.

La légende veut que l’on doive cette blancheur à Hercule. Il s’était couronné de rameaux de peuplier pour affronter Cerbère, le chien à trois têtes, le féroce gardien des enfers. Lors de l’affrontement un côté de la feuille fut noirci par les feux, les fumées, tandis que l’autre face blanchissait, poissée de la sueur du héros victorieux.

Mais l’envers de cette feuille n’est pas seulement blanc : il est l’idéal du blanc. « Immaculé » est sa propriété, son attribut. C’est une blancheur d’un éclat inaltérable, sur laquelle toute souillure ne peut que flotter, se transmuter. Une vibration inatteignable, qui excède la toile, la représentation. Un défi. Le peintre oublieux s’en délecte.

Aux abords de l’embarcadère, ces deux peupliers blancs deviennent les arbres du passage, un portail qui encadre l’envol du cygne. La sueur du demi-dieu a écarté le voile, révélant une gloire en sommeil, une promesse, la possibilité d’un retour de la beauté sur le monde.

Le marronnier

C’est un marronnier d’Inde, bien qu’il soit en fait originaire des Balkans, et si nous ne le connaissons ici que comme arbre d’ornement il est toujours là-bas un arbre des forêts. Débarqué de Constantinople en 1615 - serait-ce par un navire de la Compagnie des Indes, grande pourvoyeuse d’exotisme ?- il devint le favori de nos parcs et de nos allées. Une tocade. Son envergure, sa feuille en forme de grande main ouverte, ses propriétés médicinales, son fruit, tout en lui ravissait.

Mais d’abord sa magnificence printanière, sa floraison majuscule. À l’extrémité de chaque rameaux se dresse aux beaux jours une pyramide couverte de fleurs blanches, mouchetées de jaune et de rose. Leur triomphe est la répétition, à l’excès, d’une verticalité sans défaut. Hermaphrodites, ces fleurs laissent déborder d’une même corolle froissée sept étamines et un pistil. Les deux petites taches jaunes de la fleur virent au magenta lorsqu’elle est fécondée. Cette couleur n’est plus perçue par les abeilles et les bourdons qui restent attirés par la vibration jaune des fleurs non visitées et y déposent au passage quelques grains de pollen.

Quant au fruit, il contient la graine d’arbre la plus volumineuse de nos climats, dépassant la noix, le gland et même la châtaigne : n’honore-t-on pas les plus grosses d’entre-elles, surtout si elles sont confites, du nom de marrons ? Ce qui fait de cet arbre le double usurpateur d’une qualité gustative amèrement démentie par l’expérience et d’une origine qui jusqu’au 18e siècle égarait encore des expéditions botanique aux Indes.

Naufragé de la Seine, ce marronnier là revient à la vie sauvage. Il s’est échoué sur cette berge où il aurait volontiers maintenu ses habitudes et évasé son port, tel un pacha ombrageux. Mais nulle prérogative en lisère du parc naturel de l’île Nancy. Les arbres y sont livrés à eux-mêmes, la concurrence est rude, et le voilà sommé de s’élever afin d’échapper à la domination des cimes environnantes. Issu d’une lignée ornementale, dont on favorisait la capacité à se partager en larges branches plutôt qu’à croître en fût régulier, il se contient pour y parvenir. Scindé à hauteur d’homme en trois tiges maîtresses, dont deux fourchent un peu plus haut, c’est donc un bouquet quintuple et fortement resserré qu’il tend droit vers le ciel, ses branches retombantes orientées vers la lumière, vers l’ouverture ménagée par le fleuve. Renonçant à son statut d’arbre solitaire, il acquiert ici la silhouette élancée d’une baigneuse relevant de l’eau son étourdissante chevelure.

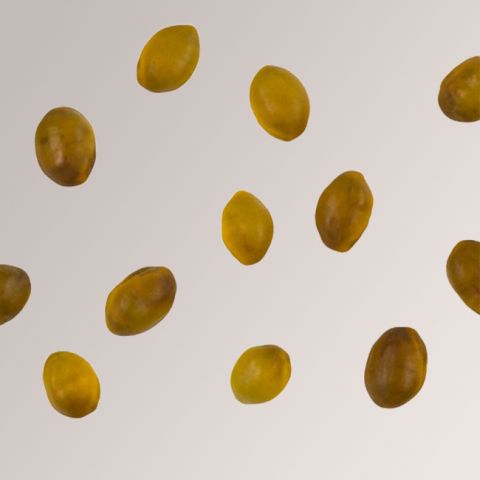

Mais cette graine encore, le marron d’Inde… Son calibre et sa rondeur, vernie et doucement bosselée ; la ponctuation si nette de l’empreinte mate et beige figurant le velours d’une île ou d’un pôle sur ce globe, reliquat cicatriciel du baiser nourricier qui unissait le fruit et sa graine ; la texture si fine de cette coque dure, lisse, sous laquelle s’apprête le germe ; sa couleur chaleureuse, chatoyante, abrupte… Toute cette éloquence, cette séduction, cette puissance abandonnée au sol où elle se libère d’une bogue hérissée d’épines sans mordant. Toute cette brillance perdue, fourvoyée dans de vaines promesses, une prodigalité sans usage, un simple assaut d’amertume. Éros défait. Le marronnier, décidément, ne pique que pour de rire.

Ainsi, passé de mode, affaibli par la pollution qu’il supporte mal, victime des attaques d’une larve de papillon qui dévore ses feuilles, cet arbre des villes est menacé. Il n’a pour lui que ses fleurs et ses marrons. L’île est son refuge.

Le peuplier noir (arbre brisé)

Il s’abandonne au flux, au pouvoir du fleuve, à l’expression des flots. Précipité de l’élément air vers l’élément eau, il réalise le destin d’un arbre de rive : longtemps agitées par la brise ses branches désormais sont tourmentées par les remous. Dans la profondeur trouble des moirés et des tourbillons elles sont soumises à une force étale, absolue, obstinée. L’arbre perce ainsi le secret des rides et des clapotis qui bercèrent son existence - l’assoupirent, ou parfois la forcèrent.

Un tronc brisé, une déchirure qui s’érige en flamme tue, il reste peu à voir de cet arbre si ce n’est, là où il se noie, l’hypnotique et incessante répétition d’un jeu de surface et d’onde, de reflets et de friselis. Le glissement horizontal d’un tumulte ancien, aujourd’hui alangui et canalisé, qui se pare de brillances et tait la puissance musculeuse et archaïque du courant maître.

Un jour de crue, quitter la berge et s’aventurer sur ce tronc abattu, en surplomb, c’est avancer sur une jetée en partance. On s’y inquiète de ressentir des secousses sourdes – mystérieux séismes hors sol, coups portés sur une mâture submergée qui semblent annoncer l’acte final de la rupture, de l’arrachement.

Si bref que puisse être le voyage, puisqu’un proche barrage menace, cet arbre reste voué à la dispersion. À voguer en miettes, puis à s’échouer sur une grève, en fragments pétris par la dérive et qui nous interpellent par un récit muet et turbulent. Bois flottés qui se magnifient en dénudant leurs cernes, épurés par le fil d’un courant qui leur fait remonter le temps.

Ainsi, de l’enracinement au périple, l’apport d’un arbre à la fluidité, à la légèreté, à l’impermanence. (Ou l’arbre rendu à ses antipodes !)

Le marronnier et le frêne

Un marronnier et un frêne côte à côte, tournés ensemble vers la confluence de la Seine et de l’Oise. Deux arbres qui signalent l’extrémité de l’île et la fin de la promenade, sauf à être un cygne nageant vers ces bosquets toujours inondés qui masquent l’amont du fleuve, dérobant au regard le lit où se confondent les deux cours.

Deux arbres ancrés dans une brassée de mémoires profondes. L’un perdu par la ville et déposé là par le fleuve, sous la forme d’un marron. Mais cette graine est trop lourde pour réussir seule la traversée. C’est le fruit en entier qui s’est échoué ici, cette capsule verte et épineuse qui d’ordinaire roule sur le sol et s’ouvre en trois, libérant un marron prêt à germer à l’abri de l’arbre père. Une rivière proche, un ruisseau, une bouche d’égout peut-être représentent alors pour cette graine casanière l’aubaine d’une échappée, d’un voyage hasardeux, tant reste incertaine la flottabilité de cette bogue et de son marron.

L’autre issu des nombreux frênes qui peuplent le coeur de l’île au côté des érables - les berges accueillant plutôt des saules et des peupliers. La graine du frêne est une samare, une semence dotée d’une aile qui lui permet d’être transportée par le vent sur des distances appréciables, sans commune mesure en tout cas avec celles que parcours normalement un marron… si ce n’était la dimension du jeu, cette brune et brillante graine semblant dotée d’un irrésistible pouvoir d’attraction qui lui donne finalement de voyager dans bien des poches.

Tous deux encore jeunes, ce frêne et ce marronnier tendent leurs branches au dessus de l’eau. Leurs racines emmêlées plongent dans les flots, à cette pointe de terre dont on voudrait qu’elle soit une étrave rompant le fleuve. Mais la Seine est une voie d’eau désormais, ses bras sont entravés de barrages et de retenues qui la rendent navigable. Contrarié, le courant à la tête de l’île n’est plus qu’un reflux, une remontée de l’aval, une caresse diagonale qui prend nos deux arbres à contresens et réduit à rien la figure de proue.

Pour le marronnier, ce nouvel habitat est un retour à la nature, et s’il supporte les débordements saisonniers il pourrait, éloigné de la pollution urbaine, s’y développer à son aise. Pour le frêne, l’île est un habitat ancien. C’est un frêne commun, ce qui ne lui interdit pas l’excellence : on le nomme aussi frêne élevé ou Fraxinus excelsior. [...]

Un arbre des villes et un arbre des forêts, tous deux perchoirs et également souillés. Ils sont un poste de veille, d’écoute, de guet patient. Le courant est ici un messager attendu.

Le peuplier noir (arbre massif et incliné)

Il annonce sa chute. Il la retarde. Colossal mais insolemment oblique, il attrape le ciel par une diagonale que l’on voudrait gravir.

De son pied à l’origine s’élevaient deux troncs jumeaux. Dominant leurs pairs, souverains symbiotiques de cette forêt insulaire, ils étaient deux titans invoquant l’épopée. Aujourd’hui l’un des arbres a disparu, foudroyé ou abattu par le vent. Il n’en reste qu’une courte façade d’écorce creusée d’une blessure et une bille à l’écart qui se rend à l’humus. Privé d’une moitié de lui-même, le jumeau survivant a investi le système racinaire du double terrassé. Dans ces méandres souterrains il reste entier, fusionnel. En surface, amputé, il lutte contre une plaie qui fait de lui un monument fragile et condamné. Au collet l’écorce se déchire ; le dévers s’aggrave inexorablement ; le long du tronc des champignons, anticipant sa fin, ont déjà entrepris de le digérer.

De sa chute on projette au sol la future empreinte. On voudrait, comme aux abords d’un sanctuaire au Japon, en dessiner le contour par des guirlandes d’omikuji, ces oracles de papier que l’on suspend à des branches d’arbres, la brise se chargeant de dissiper les mauvais sorts. De l’effondrement de ce géant quel sera le fracas ? Le présage ?

Fier, opiniâtre, il bascule dans la légende. Il prend la figure d’un héros gémellaire du panthéon grec, élu des dieux, qui refuse la mort de son frère. Ensemble, ils incarnaient l’audace et la victoire, ils sauvaient les Argonautes d’une tempête et devenaient la providence des marins en perdition. Solitaire endeuillé, il n’est plus que l’écho affaibli de l’odyssée fraternelle. Il renonce alors à l’immortalité qui lui était promise et rejoint son jumeau dans une spirale éternelle de séjours alternativement paradisiaques et infernaux.

Sur l’île Nancy, longée chaque jour par les bateliers, cet arbre semblait se réclamer d’horizons insaisissables, et vouloir y conduire des traversées incertaines mais impérieuses. Il ne promet désormais que la gloire cyclique des retours à la poussière.

L'ailante

C’est un voyageur : l’ailante, alias « faux vernis du Japon », ou encore « arbre du ciel ». Son nom contient des envols, mais il désoriente par l’annonce d’une fausse ascendance, otage d’aubes confisquées. Originaire de Chine et introduit en Europe suite à une confusion avec l’arbre à laque – le vrai « vernis du Japon » – ce monte en l’air est un passager clandestin de la botanique qui n’a pas tardé à révéler son caractère ingrat et intrusif (comprendra qui cherche à se débarrasser d’un ailante dans son jardin !).

Symétrique et léger son fruit – une samare – est une aile en forme d’oeil mais aussi de barque, le renflement central de la graine figurant la cabine arrondie d’où piloter un rêve de pharaon microscopique et solaire. Cela induit pour cet arbre la possibilité de s’être transporté sur l’île par la voie des airs et un jour de s’en échapper par le fleuve.

Arbre dit « du paradis », celui-ci est né fourchu, scindé dès sa sortie de terre en deux brins distincts qui devenus troncs se soudent au fil des ans. Plaqués l’un contre l’autre par l’effet d’une croissance siamoise, ils ne se désunissent brièvement que pour mieux se rejoindre et s’étreindre encore, emmêlant quelques branches basses.

L’arbre alors, par l’étalage tranquille d’une forme d’anthropophagie ligneuse ou d’inceste végétal, par la manifestation d’un narcissisme morbide puisqu’il oblige à l’absorption mutuelle, la dévoration, l’assimilation physique et extatique de l’autre en conclusion d’un long préalable d’irritations et de frottements pernicieux, l’arbre donc, cet arbre là, s’offre à revêtir les oripeaux impudiques de nos pensées les plus vagabondes.

L’écorce épouse ces fantasmes. De texture fine, marquetée de losanges, elle se plisse aux jointures comme une peau froide et lisse, semblant contenir une vie reptilienne plutôt que végétale, et abriter un corps animé d’appétits et de pulsions.

Un corps immobile pourtant, enraciné dans l’inertie et l’absence de désir, soumis à l’absolu du temps qui contraint et lentement étouffe, fige, emprisonne. Un corps transi dans une passion de bois.

Le peuplier d'Italie (Arbre Isolé)

Visible des rives de la Seine, ce peuplier d’Italie est un oriflamme dressé sur l’île Nancy pour en attester la conquête. Sa silhouette élancée est un artifice familier des paysages habités, un archétype sous contrôle dont la propagation dépend exclusivement de l’homme. Les peupliers en effet, noirs, blancs, grisards ou trembles, portent soit des fleurs mâles soit des fleurs femelles, ce qui détermine leur rôle dans la reproduction de l’espèce. Or le peuplier d’Italie est issu de la mutation génétique d’un peuplier mâle et on n’en connaît aucun spécimen femelle. Les botanistes n’ayant jamais obtenu, par la fécondation de proches cousines, un arbre aussi parfait que l’original, c’est donc le même sujet que l’on multiplie par bouturage depuis son introduction en France au 18e siècle.

Reproductible à l’infini, désespérément égal à lui-même, ce clone est une version contrainte et domestiquée du peuplier noir, qui quant à lui pousse des branches hardies dans des directions excentriques, ce qui lui donne un air sauvage et hirsute, celui d’un arbre indompté dont la sexualité s’exprime à tous vents.

Uniforme, frémissant, corseté, le peuplier d’Italie élève ses branches en un faisceau vertical et inextricable, se privant de toute envergure au seul bénéfice de la hauteur. Fuselé et prévisible, il se prête à l’alignement et pour cela sans doute doit-il une grande part de son succès au Général Bonaparte, amateur de revues martiales, qui l’implanta largement chez nous après l’avoir remarqué en Lombardie. Un brave soldat de bois, une armée de clones enrégimentés !

Celui-ci paraît être un vétéran égaré au reflux d’une campagne, une sentinelle abandonnée, raidie par le gel, et cette solitude glacée lui confère un air d’épouvante. L’été il s’adoucit, il bruisse de la vie à ses pieds. Sur ce navire qu’est île, en secret ancrée, de phare il mue en vigie. On lui prête alors des rêves de régates et de joutes, des songes fluviaux. Veilleur figé dans l’attente d’un départ dont il retient à jamais le signal.

L'érable

Il intrigue. Piétiné pour avoir jailli au milieu d’un sentier, son tronc s’est couché sous les pas, rampant pour atteindre le bord et revenir à son élan de verticalité. Ainsi il survit à une première épreuve mais aussi, par la cambrure qui en résulte, il s’expose à être remarqué.

Le pourtour de son tronc est bosselé de verrues alignées verticalement. La régularité de ces marques déconcerte. Elle témoigne d’un projet extravagant et donne à cet arbre l’allure d’un corps scarifié plutôt que mutilé, un corps qui reviendrait à une de ces régions du monde où la beauté d’une femme et son appartenance ethnique s’évaluent aux motifs des cicatrices qui ornent son buste et son visage. Signature alors, plutôt que torture ?

Ces stigmates évoquent un rituel obscur, un martyre sans objet. Mais on apprend que cet arbre fut, il y a quelques années, le support d’une sculpture. Devenu oeuvre et perclus de clous, carrossé de plaques de métal qui magnifiaient sa courbure insolite, il était visité et honoré, traité comme un roi en armure. Un roi que l’on vénère lors des périodes fastes mais qu’il faut sacrifier pour conjurer toute menace. De même peut-être cet arbre, meurtri sur l’autel de l’art au vu de son irréductible et séduisante étrangeté. C’était la seconde épreuve.

La troisième risque de lui être fatale. Cet arbre borde un espace dégagé en retrait du sentier et de la placette Nancy. Un lieu propice au repos et sans doute à la fête ou au sabbat, aux joies d’un feu vif qui éclaire le cercle des arbres alentour, revêt les troncs de reflets rouges, les anime d’une vie dansante et finalement les insole. Les brûle. Comme chaque arbre de ce cercle il présente une cicatrice qui ne se refermera jamais. Une moitié du tronc reste vivante, l’autre est une béance offerte à terme aux parasites et à la pourriture. De l’inconvénient d’être un arbre né au contact des hommes.

L'if

Sombre, buissonnant, informe, cet if est la discrétion même. Il semble n’être qu’un accessoire de l’aire de jeu, un arrière-plan insignifiant déposé là pour mettre en valeur les prouesses des enfants à l’assaut des tourelles et du toboggan. C’est un arbre auquel nous devons pourtant quelques pages d’histoire, et pas des moindres ! On tirait de son bois souple et nerveux des arcs puissants qui équipèrent les armées anglaises et leur donnèrent, par des pluies de flèches, la victoire dans plusieurs batailles de la Guerre de Cent Ans. Cette qualité était déjà connue lorsque Oetzi, il y a 5000 ans, gravissait les pentes du Tyrol. Auprès de son corps congelé on a retrouvé un arc en if.

On en tirait également des lances, des piques, des arbalètes, des pieux imputrescibles, toutes sortes d’outils, des instruments de musique et des objets finement tournés. Le succès de son bois causa la perte de l’arbre : surexploité, il disparu de nos forêts, empêché de se reproduire naturellement par l’extrême lenteur de sa croissance. Une caractéristique qui contribue par ailleurs à sa longévité.

On lui reconnaît la capacité de vivre plusieurs millénaires, ce qui en fait aujourd’hui, dans les cimetières où il s’est réfugié, un symbole d’éternité !

Mais un autre facteur jouait aussi contre lui : le suc d’if est un poison de sorcières. Tout en cet arbre - excepté la pulpe rouge du fruit, mais attention à ne pas en croquer le pépin ! - est toxique pour l’homme comme pour le bétail. Les paysans au fil des siècles se sont donc appliqués à l’éradiquer de nos campagnes. Et voici que la médecine contemporaine réhabilite ce poison, lui découvrant de remarquables vertus anti-cancérigènes !

L’if de l’île Nancy est une cépée, une fratrie de rejets issus de la souche d’un arbre disparu, ce qui explique l’absence d’un tronc unique et l’allure évasée de ces tiges basses et courbées qui invitent les petites mains et les petits pieds à l’escalade. Et cet arbre originel, a-t-il été planté ? Ou est-il né d’une graine picorée par une grive dans un parc proche ?

Classé parmi les conifères bien qu’il ne donne ni cône ni résine, l’if est un arbre à part, ne conservant de ses cousins pins et sapins que leur feuillage persistant. Arborant toute l’année ses aiguilles souples et se prêtant admirablement à la taille, l’if est le support idéal de l’art topiaire, ces arbustes auxquels les jardiniers donnent des formes diverses, volumes géométriques ou animaux de toutes sortes. Toute l’Europe admira ceux des Jardins de Versailles, et toute une faune en ifs sculptés fut ainsi exportée vers de lointaines contrées.

La partie centrale de l’île Nancy, nommée autrefois île Condé puis île du Devant, en accueillait sans doute quelques uns. Faisant face au château d’Andrésy – là où se trouve aujourd’hui la bibliothèque Saint-Exupéry – l’île du Devant était à cette époque aménagée selon la géométrie parfaite d’un jardin à la française, qui prolongeait d’une rive à l’autre l’effet de perspective axé sur le château, demeure de la Comtesse de Marsan.

Peut-être alors était-ce un lapin qui s’échappa de ces jardins ? Celui d’Alice au pays des merveilles, l’if dissimulant de ce fait une entrée vers un autre monde. Devenant l’envers idéal et secret de l’aire de jeu, son écorce douce et craquelée esquissant une cartographie de quêtes initiatiques et d’îles au trésor. Eviter seulement d’en suçoter en chemin, pour tromper la soif, une aiguille ou un rameau !

Arbre à la porte d’un anti-monde, où disparaissent les enfants… Les pères et mères apprécieront, qui lisent ces lignes en surveillant distraitement l’aire de jeu où leurs bambins, happés par la force des âges, muent secrètement en princesses et chevaliers, archers intrépides, belles endormies, robinsons frondeurs…

Le sophora

Lorsque le visiteur se réfugie sous l’arbre au côté de l’escalier à balustrade, est-elle déjà proche, assise sur ces marches ou parcourant le jardin, sans qu’il ne sache encore rien d’elle ?

L’arbre l’étreint et le noue muettement. À hauteur d’homme jaillit du tronc une anomalie grossière, une colonne de branches sèches et dénudées qui se hissent les unes sur les autres et forment un empilement de membres, de torses, de lèvres, de bras brisés, retordus, confondus, ressoudés, certains replis transpercés ou étouffés, d’autres évidés et fuyant l’arrêt du temps. Une orgie de bois mort, anges et démons mêlés, qui s’élève au coeur de l’arbre comme un long squelette, enserré dans une couronne de branches fortes qui lui sont un nid, un soutien discret. Cette excroissance morbide, racornie, associée à l’élégance et à la liberté du houppier, fait de cet arbre une énigme.

À l’avant-scène de la Maison du Moussel, son feuillage léger éclipsant les frontons, il prend des airs de marquis, de galant bossu, un aristocrate dont le goitre serait la gloire, l’autorité, l’épreuve. Celui qui le fit planter dans ce parc, au siècle dernier, ne demandait qu’un arbuste exotique. Un jardiner lui avait promis un dôme de rameaux pleureurs dont le feuillage retomberait en cascades de dentelle opaque, jusqu’à caresser le sol. Une curiosité botanique et, à l’occasion, une cachette. À cette fin, sur un pied de sophora du Japon, fut greffé un rameau de la variété ‘pendula’, et l’arbuste obtenu se trouva bien à sa place en ce jardin des bords de Seine.

C’est au Père d’Incarville, un jésuite passionné de botanique, que l’on doit la découverte en Chine du sophora dit « du Japon », appelé aussi « arbre des pagodes ». Semées en1747 au Jardin du Roi par Bernard de Jussieu, ses graines avaient donné quelques arbres dont la première floraison, en 1779, fut un événement. Quant à sa variante aux rameaux pleureurs, dénommée Sophora japonica « pendula » elle n’apparut qu’après 1850. Perpétuée depuis par clonage, elle est caractérisée par un héritage génétique – une dégénérescence ? – qui égare malignement ses branches dans des contorsions infinies, et forme un tronc noueux, hésitant, aveugle, comme reniant à tout moment le fil de sa laborieuse croissance.

Sans que cela ait vraiment quelque chose à voir, il faut entendre ici le cri de ce jardinier, du siècle dernier donc, qui se trouva un jour arraché à lui-même par l’amour. En un instant transporté, transcendé, ravi, puis aussitôt précipité, rompu, anéanti. Quelle grâce, quels mensonges ou quelle vérité avait-il perçus, pour voir sa vie lancée ainsi sur un frêle esquif d’incessant questionnement ? Paradoxalement, il y avait un bonheur à cela. Inouïe, lointaine, Elle existait.

Greffé, le Sophora japonica « pendula » reste fragile. Né d’une graine, le porte-greffe est plus vif que le greffon et il tente toujours, au niveau de la soudure, des repousses insidieuses que le jardinier attentif doit élaguer à mesure. Or il peut se trouver qu’une propriété soit longtemps délaissée. Ou qu’un champignon parasite affaiblisse le greffon. Les repousses du sophora natif prennent alors de vitesse le lent clone ‘pendula’, qui périt dans la fleur de son âge et de son développement. Que le naturel reprenne ainsi ses droits est, en soi, une belle fin. Mais qu’en est-il alors de la fantaisie, de la dualité, de l’outrance ? Faut-il devenir un grand et bel arbre en sacrifiant celui qui était fou, entêté, fantasque, désireux d’une beauté aiguë, aspirant aux blessures et aux éblouissements des chemins de fortune ?

Pour le visiteur du jour, qui en contemple les deux vies, cet arbre augure des tourments d’une mort à soi et d’un brutal réveil de sève. Sous les traits de la jeune femme qui se lève et s’avance maintenant.

Le saule

Au printemps, le saule est l’un des premiers arbres à se revêtir, selon l’espèce, de feuilles ou de fleurs – les abeilles alors, au sortir de l’hiver, s’en régalant tout autant qu’elles les fécondent.

Au sens botanique, l’espèce est la déclinaison particulière d’un genre – Salix, pour les saules – lequel genre est membre d’une famille qui elle-même appartient à un ordre. Et parmi les espèces on distingue encore des variétés et des formes. Cette classification permet d’inventorier finement toutes les particularités des plantes et de leurs croisements. Mais depuis peu les progrès de la génétique et de l’analyse ADN bouleversent l’arborescence établie, provoquant des changements de noms et de classification. Secouant en quelque sorte la poussière des herbiers. Et suscitant sans doute quelques migraines ! Par chance l’écorce de l’un des saules, Salix alba, le saule blanc, contient justement de la salicyline, un analgésique incontournable sous sa forme pharmaceutique : l’aspirine.

Mais c’est avec l’espèce babylonica que le genre salix est le mieux connu. On n’en voit qu’un seul exemplaire sur les rives du parc naturel. Sa particularité est de laisser pendre de longs rameaux effleurant souplement la surface de l’eau, afin de capter à la fois les rayons du soleil et leurs reflets : vous reconnaissez là le saule pleureur, coiffé et recoiffé par des générations de poètes romantiques. C’est un arbre cosmopolite : son succès est tel qu’il est présent aujourd’hui sur l’ensemble du globe, d’Afrique à l’Australie, de la Chine dont il est originaire aux Amériques, en passant bien sûr par l’Europe. Plusieurs saules pleureurs furent plantés sur les berges du côté d’Andrésy, puisqu’il s’agit d’un arbre d’horticulture, mais il n’est pas exclu que celui de l’île Nancy soit un sauvageon qui se serait enraciné là par lui-même, un de ces précurseurs mus vers d’autres rives par l’appel du retour à la nature.

Babylonica et alba sont de ceux que l’on surnomme « saules d’été » parce qu’ils ne fleurissent que lorsqu’ils sont en feuilles, au contraire des « saules de printemps » qui eux arborent leurs fleurs sur des rameaux encore dénudés. Lesquelles expriment le genre de l’arbre, puisque chez les saules il y a des arbres mâles et des arbres femelles. Ce sont des fleurs en petits flocons ou chatons lumineux, constitués pour les mâles de dizaines d’étamines jaunes, et pour les femelles d’autant de pistils verts tendre. Nos lointains cousins québécois sont attentifs à ces chatons, dont l’apparition précoce signe chez eux la fin de l’hiver.

Peu à dire en revanche sur la discrète chute des feuilles à l’automne. Ce sont les rameaux nus, longilignes et souples, qui sont la signature des saules en hiver. Jaunes, orangés, rouges, ils griffent de traits vifs la morte saison.

En bordure de l’île Nancy, faisant face à la Maison du Moussel, deux grands saules émergent du fouillis ligneux dont les racines fixent les berges. Composés l’un et l’autre de multiples troncs serrés, ils sont les rejets de souches d’arbres plus anciens qui ainsi, en lieu et place, se perpétuent majestueusement.

L’un est en état de sénescence avancée. Un feuillage anémié, une cime blanchie, des troncs morts, abattus, les pieds attaqués par de petites processions de champignons, l’écorce arrachée. L’inclinaison prononcée des bois disposés en éventail tendu annonce l’effondrement final, un épais voile de lierre dissimulant le marasme. Même le gui s’y trouve piégé, raidi sur une branche morte. Quelques rejets sur un des troncs promettent pourtant une relève.

L’autre est constitué de troncs vigoureux et feuillus. L’écorce est sans défaut, les branches entières, les rameaux abondants, leurs feuilles en fers de lances s’agitant comme de petites flammes dans l’azur. Proches l’un de l’autre, identiques dans leur architecture, ces deux saules donnent à voir simultanément deux âges, deux moments de la vie d’un arbre. Tao du saule !

Inventaire à contre-courant par Rémi Caritey

"Il n’y a pas de chêne sur l’île Nancy. Peut-être ce roi des forêts n’y trouve-t-il pas la cour nombreuse dont il aimerait s’entourer ?

De hêtre, pas davantage. Le réchauffement climatique promet de le renvoyer vers les massifs d’altitude qu’il affectionne, et dans ce reflux des plaines et collines où il fut implanté en masse, il ne se permettra plus aucun détour par l’île.

Aucun platane, malgré sa présence remarquable et répétée le long des avenues et dans les parcs en amont : ses graines semble-t-il sont réticentes à voyager par voie d’eau, et assez exigeantes quant aux conditions de leur germination.

Ni charme, ni tilleul. Ni bouleau, ni aulne.

Aucun arbre fruitier, pas plus sauvage que domestiqué - excepté un noyer, juste à l’entrée du parc : ni merisier, le cerisier des forêts, ni pommier, ni poirier, ni alisier ni cormier. Mais un arbuste toutefois, le sureau, qui donne au printemps des fleurs blanches et parfumées, dont on obtient un sirop clair et délicat, et à l’automne des grappes de petits fruits noirs et acidulés, dont on prépare à nouveau… un sirop, vif et de robe intense cette fois.

On note enfin sans s’en étonner l’absence des résineux, pins et sapins, épicéas ou cèdres : ces arbres de montagne n’ont vraiment aucun goût pour les bains de pied. Et les embruns manqueraient au pin maritime, tout comme au pin parasol le soleil du midi.

Sur l’île Nancy, partiellement remblayée par Colbert en son temps et devenue Parc Naturel, les aménagements successifs des berges et le passage des crues ont modelé la forêt qui couvre tout l’amont (l’île fut recouverte d’une épaisse couche de boue en 1876 et se trouva à nouveau totalement submergée en 1910).

Peupliers et saules en gardent les rives. Réunis dans une nouvelle famille botanique, les Salicacées, ils furent longtemps classés dans celle des bouleaux et des aulnes, les Bétulacées. Alors que la première famille est bien présente, l’absence sur l’île de la seconde est étonnante. Les arbres suivraient-ils à la lettre les classifications botaniques ? Avec les peupliers et les saules, l’aulne est pourtant un arbre emblématique des bords de rivières. Ses racines maintiennent les berges et ses graines sont dépourvues d’ailes, mais équipées de deux petits crochets d’arrimage car elles se dispersent au gré du courant. En fait, sur l’île Nancy, l’aulne n’a pas supporté la modification de son habitat provoquée par les travaux de régulation des voies navigables.

Érables et frênes occupent quand à eux tout le terre-plein. Pour les érables, le taillis dense d’arbustes poussant à l’ombre des aînés semble confirmer le bien-fondé du dicton italien « Prêcher la chasteté aux érables » en synonyme de notre « Prêcher dans le désert », leur capacité à se reproduire et à coloniser un territoire étant ici largement démontrée. Pour les frênes, c’est une aubaine de croître sur ce sol toujours humide, et on en découvre de beaux spécimens, reconnaissables à leur écorce régulièrement crevassée. L‘un et l’autre semblent bien établis dans le Parc Naturel. Mais voici qu’un champignon menace l’équilibre actuel : Chalara fraxinea, un parasite du frêne apparu en 2006 au centre de l’Europe et qui depuis lors progresse d’est en ouest, flétrissant soudainement cet arbre jusqu’ici symbole de vigueur et de longévité. Les bras du fleuve, alors, comme ultime protection des frênes insulaires ?

Au centre de l’île, vers la passe à poissons, un taillis de jeunes sujets remplace la forêt. On y retrouve beaucoup des essences absentes en amont, aulnes et merisiers notamment. Recrée par l’homme suite aux travaux, une forêt neuve prend là son essor, et il faudra plus d’une vie d’arbre pour en connaître le devenir."